内容摘要:作为一个石冲绘画实践的持续观察者,我自1997年以来和他发生过三、四次短距离互动。犹如漫长旅行中的一串岛屿,这些场合构成具有确切历史定位的观察点。我在这些节点上停伫下来,前后瞭望。

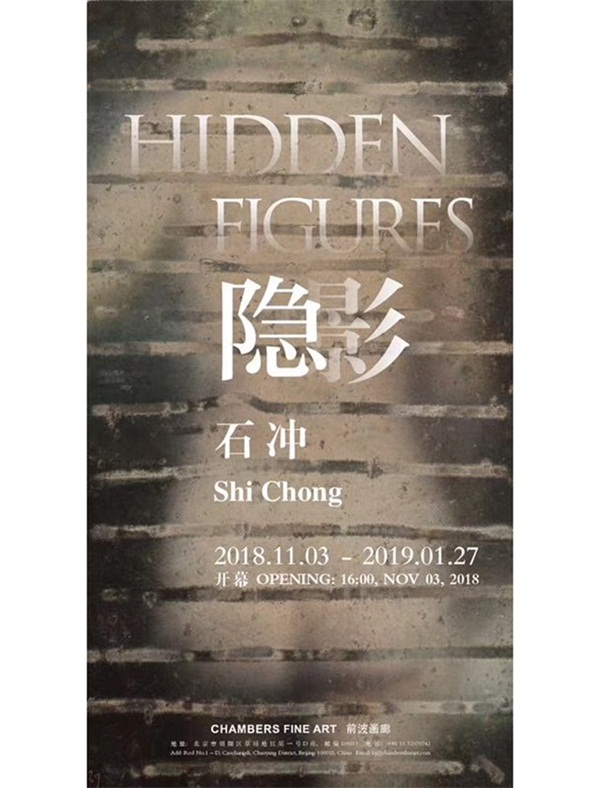

开幕时间: 2018-11-03 15:00

展览时间: 18/11/03-19/01/27

展览地点: 北京前波画廊

参展艺术家: 石冲

主办单位: 前波画廊北京

作为一个石冲绘画实践的持续观察者,我自1997年以来和他发生过三、四次短距离互动。犹如漫长旅行中的一串岛屿,这些场合构成具有确切历史定位的观察点。我在这些节点上停伫下来,前后瞭望。

每次互动都与策展及写作计划有关。第一次是在组织《瞬间: 20世纪末的中国实验艺术》(Transience: Chinese Experimental Art at the End of the TwentiethCentury)的时候。这个展览于1999年在芝加哥大学斯玛特美术馆(Smart Museum of Art)举行,随后巡回到美国的其它几个城市。展览中的石冲作品——他在美国观众前的首次亮相——是创作于1996年的《舞台》(图1)。狭长的竖直画面被一正面女性充满,厚薄不均的白色涂料凌乱地覆盖着她的裸体,凸显于黝黯背景之前。她的胸前、腹际和腿部绑缚着陷入肌肤的细线,紧贴身体挂着一些零散的组件或模型。她左手带着一只皱褶的塑胶手套,脸孔上半被一付面具挡住眉眼,呈现给观众的是凝固的鼻唇部分。我们在这里看到的是同时被暴露和屏蔽的身体。三只孤立的手从外部侵入画面,进一步加强了女子被动和无助的感觉:一只手推扶着她的右臂,对面的一只正撩开或盖上她脸上的面具,第三只擎着什么指向她的小腿。如同没有谜底的散乱隐语,这些碎片般的形象和动作不讲述也不隐喻连贯故事。它们与画家采用的超级写实风格构成令人瞠目的反比:这幅晦涩图像所使用的,居然是一种不可能更为直白的绘画语言。

但这还不是我把这幅画放进1999年《瞬间》展的主要原因。真正的原因在于它提供了链接古典绘画和当代艺术的一个契机。根据展前对石冲的访谈,我了解到这幅画在其内容与风格的奇妙对立之下还隐藏着艺术家对“观念”的诉求。这种诉求使他把绘画创作重新想象和导演为雕塑、装置、行为、摄影、绘画五种艺术形式的综合。因此在行使画家身份之前,他动手制作了模特的面具、收集了将要挂在她身上的种种“现成品”、使用这些道具导演了一出行为表演、继而将表演场面拍摄成高清照片。这个持续的过程把女模特的血肉之躯逐渐异化为画家目光中的客体,同时也把三维物件和空间转化成二维图象。当艺术和现实的距离如此成比例增大,模特的表演照片所提供的已全然是一种“二手现实”。沿循着这个逻辑,下一轮从摄影到油画的转化只可能是更深一层的“对模拟的模拟”。在我看来,这种自觉的尝试把《舞台》及石冲的一些同期作品定性为艺术实验,其目的是对绘画行为、风格语言和艺术作品进行一箭三雕式的重新定义。

我们可以把这一重新定义绘画的企求溯源到他在1991年创作的《被晒干的鱼》(图2),可以说是石冲首次通过介质转化实现图像取代现实的尝试。大约同时他把人形宣纸贴在一块生锈铁板上,让铁锈逐渐渗透纸质,最后把这个人造景观转换为油画《生命之像》(1992)(图3)。因此与美术史中纯粹依仗视觉技术的“幻视主义”(illusionism)有别,石冲的艺术观念从很早起就已经是“转化”(transformation)和“置换”(substitution)——从一种材料到另一种材料的转化,以一种符号取代另一种符号的置换。他的超级写实绘画因此并非仅是模拟对象的外表,而是意图在本体论的层面上保留原型的基因。意义——隐含的社会和政治的意义、心理和生理的意义——随之与这一绘画观念融合,进入他90年代早中期的一系列大型作品——先是1993年的《行走的人》和《欣慰中的年青人》,随后是1994年的《综合景观》和1995-96年的《今日景观》,然后是1996年的《舞台》。

我与石冲的下一次互动发生于两三年之后,当我开始为柏林的世界文化宫(Haus der Kulturen derWelt)策划《美的协商》(德文名称为überSch?nheit)的时候。这是一个大型展览,包括了来自五大洲30多个当代艺术家的作品,经过3年准备后于2005年举行。硕大展馆的主层上陈列了石冲的两幅作品,一幅是创作于1998-1999之间的《某年某月某日的肖像》(图4),另一幅是2001年的《物语》(图5)。两画并排挂在一面墙上,延续着早些时候的《舞台》,透露出他绘画中一些基本美学素质的持续纯化和升华。

正如《舞台》,这两张画也都做狭长垂直构图,描绘的也都是正面女裸体。但画家的眼睛朝画面迫得更近,以至女子的头、臂与腿都消失在画框之外。我们也可认为《舞台》中女模特的半掩面部在此处被全然屏蔽,矩形的画框因此成为画家用来切割对象的利器。同样如《舞台》,这两张画中的女体也被外来介质干预。在《某年某月某日的肖像》中,这类介质之一是覆盖在躯体的液体,似乎稀释了《舞台》中女子身上的涂料,此时弥漫于画面之中——透明处充斥着气泡,凝聚处结为胶性的乳白。第二类外来介质是浸于涂液之中、盘旋在女体表面的管线,其原型也可追溯到《舞台》中女模特身上捆绑的绳索和零件。

但这两幅画也显示出与《舞台》的一些重大区别,造成这些区别的是从图像隐喻层面向心理张力层面的转移。《舞台》的文学性被进一步消解,行为和动作的干预被内化为物质性之间的冲突。无助和暴力的感觉仍弥漫在画中,但不再呈现为诱发想象的叙事主题,而是被画家作为绘画的特质去捕捉和提炼。这些绘画特质——包括视点、构图以及对细节和质感的执着——迫使观者越来越近地将目光贴近被切割的人体,以至使“观看”成为干涉行为,以至于感到艺术欣赏融入暴力干预的危险。也就是在对观看发生反省的这个时刻,观者会发现存在于《某年某月某日的肖像》中的一个无形物体,由于纯净透明而逃避了先前的审视。这是一片无色亚克力板,压迫着横陈于下的裸体,在二者接触处形成强迫性的挤压平面。记得我首次发现它的时候,感到的是罗兰·巴特所说的“刺痛”——不可测知的记忆深处激起的一阵悸动。

《物语》也在观者和对象之间设定了一层间隔,但它变得具体可见甚至伸手可触。那是一张轻薄柔韧的塑料薄膜,在女子酮体上富于弹性地贴覆、绷紧、撑开。与其说是阻隔了对物象的观察,不如说是它与被它缠裹的身体合而为一,如放大镜般增加了后者的清晰度和质感。通过自身的具象化和客体化,这层塑料薄膜消除了《某年某月某日的肖像》中的无形亚克力板所带来的心理压迫,同时把“隔层”正式定义为石冲绘画中的一个关键因素,在他以后的绘画扮演了越来越重要的角色。

——2018年9月29日于芝加哥

【参展作品】

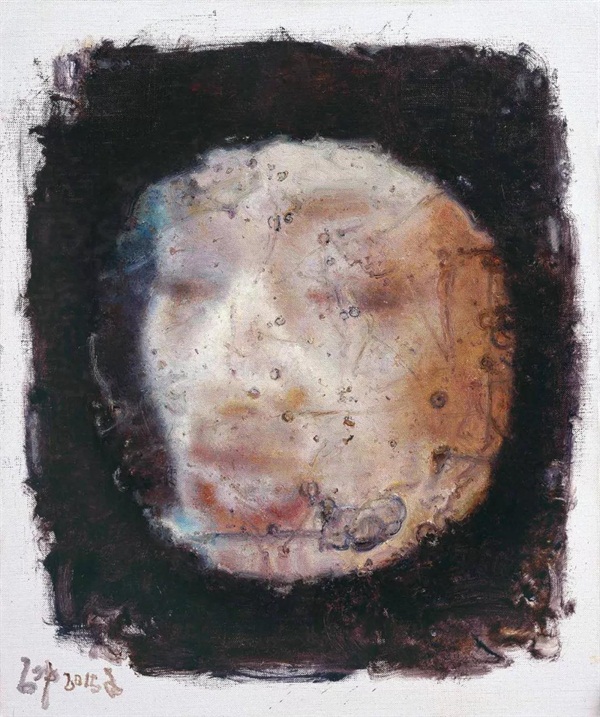

Hidden Figure 隐影, 2018

Oil on canvas 布面油画,150 x 80 cm (59 x 31 1/2 in)

Unnatural Breath 不自然的呼吸, 2015

Oil on canvas 布面油画,35 x 50 cm (13 1/2 x 19 1/2 in)

Expression IV 表情之四, 2016

Oil on canvas 布面油画,120 x 90 cm (47 1/4 x 35 1/2 in)

Disharmonious Album 不和谐的册页, 2017

Oil on canvas 布面油画,100 x 300 cm (39 1/4 x 118 in)

Expression 表情, 2015

Oil on canvas 布面油画,42 x 35 cm (16 1/2 x 13 3/4 in)

摩登氧分是艺术与时尚的跨界平台,已成功举办过多次潮流网红展、品牌跨界艺术展。定期更新有趣、好玩的展讯,将当代艺术推向大众,让你时刻呼吸艺术的新鲜氧分!觉得我们有趣?欢迎来调戏!