内容摘要:“新绘画”是近年艺术界热衷讨论的一个话题。之所以引起广泛的关注,一方面在于,绘画领域不断涌现出新的艺术家、新的绘画倾向、新的艺术潮流;另一方面,既有的关于绘画的认知与审美趣味也在不断变化。

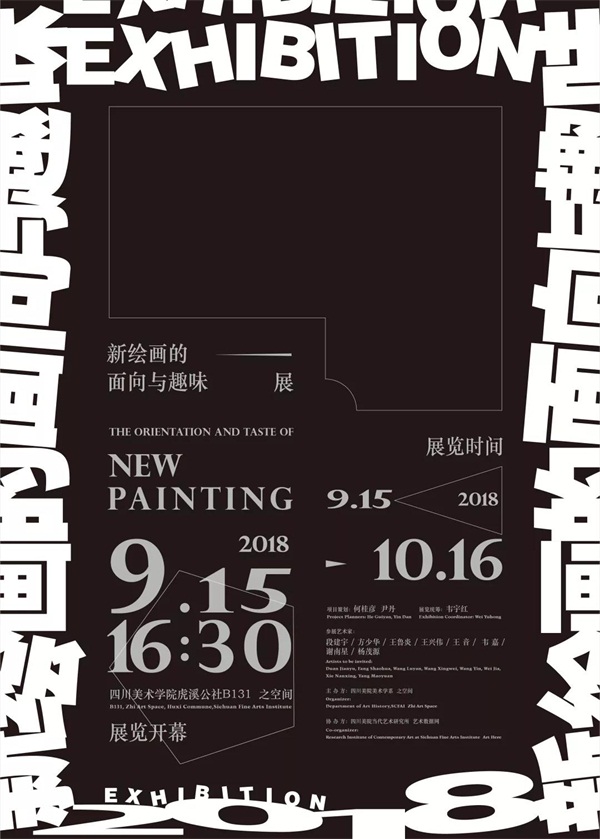

展览时间: 2018/09/15 — 2018/10/16

展览地点: 重庆市四川美院虎溪公社,B131

展览空间: 之空间

参展艺术家: 段建宇,方少华,王鲁炎,王兴伟,王音,韦嘉,谢南星,杨茂源

主办单位: 四川美院美术学系,之空间

“新绘画”是近年艺术界热衷讨论的一个话题。之所以引起广泛的关注,一方面在于,绘画领域不断涌现出新的艺术家、新的绘画倾向、新的艺术潮流;另一方面,既有的关于绘画的认知与审美趣味也在不断变化。譬如,有的艺术家追求“坏画”,有的追求“非绘画”,还有的甚至主张“反绘画”。当然,对于绘画,人们的理解与阐释角度也是十分多样的。它既可以作为一种技术表达,一种视觉认知手段,一种图像生产方式,也可以理解为一种权力话语,一种视觉知识系统。因此,对于新绘画中的“新”,关键仍取决于所设定的艺术史上下文,以及所属的绘画阵营与参照系。它既可以体现在形式、语言、风格等方面,也可以表现为对既有的绘画标准与知识系统的背离与突破。

那么,什么样的绘画可以看作是“新绘画”?首先,它应该是当代绘画,亦即是说,它是在当代艺术的文化与氛围中孕育而生的。第二,它有自身的绘画逻辑,有明确的方法意识,有特定的艺术史语境;第三,在对既有的创作范式与方法的批判、质疑的同时,需要呈现出新的审美趣味。换而言之,当代绘画孕育了“新绘画”,但“新绘画”又需要对当代绘画及其系统保持同步的批判。

这种特点的形成与中国当代绘画的发展进程和艺术史情景息息相关。事实上,今天的架上艺术家至少面对双重的参照系,一个是西方的,一个是中国本土的,而且,它们在时间与空间上是错位的。如果说西方的现代绘画,从19世纪中期到1960年有一个线性发展的轨迹,那么,中国的当代绘画,或者说1980年代以来的绘画,同样有线性发展所构成的谱系。譬如,1980年代初,当代绘画的起步,在于背离僵化的社会主义现实主义,摆脱艺术的工具类,追求个性解放与语言独立。“新潮美术”期间,当代绘画一直隐藏着两种前卫艺术的逻辑:一种是社会学的前卫,一种是美学的前卫。“重要的不是艺术”“艺术需要大灵魂”属于前者,而“纯化语言”“追求艺术本体的独立”则属于后一个范畴。并且,两种前卫曾有一个相似的目标——与由体制、学院、意识形态等所推崇、所塑造的绘画标准拉开距离。正是从这个角度讲,1980年代的当代绘画(批评界过去将这个阶段的绘画称为“现代绘画”),能从一个侧面,反映那个时代思想解放、个性自由的文化特征。进入1990年代,中国当代绘画发生了急剧的转变,面对着更多新的问题:新现实主义的回归、流行文化与消费文化的冲击、后殖民话语设置的陷阱,以及全球化语境中的中国身份。就艺术本体范畴,尤为突出的特点是,在图像转向的背景下,语言的波普化、图像的符号化、空间的平面化问题。2000年以来,中国当代绘画的线性发展逻辑逐渐失效,历时性的推进让位于多元化的发展。同时,在策展人制度、超级画廊、博览会等新的艺术机制与系统下,当代绘画呈现出完全不同的发展境况。2008—2010年应该是当代绘画,甚至整个中国当代艺术发展的一个转折期。这个阶段的艺术与文化症候,是告别潮流,告别革命,同时,在“去政治化”的氛围下,大部分艺术家开始接受市场,拥抱资本。如果说1978-2008之间的当代绘画已经形成了自身的谱系与相对稳定的价值系统,那么,2010年以来,这个谱系与价值标准开始遭遇到前所未有的反思与质疑。

从这个角度理解,“新绘画”是当代绘画内部变革的产物。在这个过程中,绘画领域的“重新实验”将成为可能。本次展览我们邀请了中国当代绘画领域八位代表性的艺术家参加,通过他们的作品,可以从一个侧面反映“新绘画”的发展路径,及其为当代绘画带来的新的可能性。

摩登氧分是艺术与时尚的跨界平台,已成功举办过多次潮流网红展、品牌跨界艺术展。定期更新有趣、好玩的展讯,将当代艺术推向大众,让你时刻呼吸艺术的新鲜氧分!觉得我们有趣?欢迎来调戏!